O que a história do racismo em São Paulo diz sobre a violência de Estado hoje

O artigo fala sobre os recentes casos de abusos policiais no Estado e faz uma relação entre a violência de hoje o racismo estrutural à paulista do passado. Confira!

Por Jéssica Moreira

24|08|2020

Alterado em 24|08|2020

A letalidade policial bateu recordes no primeiro semestre de 2020. Os primeiros seis meses marcaram o período que a polícia mais matou em duas décadas, mesmo em meio a uma pandemia. Os dados da Secretaria de Segurança Pública divulgados no fim de julho, apontam que, juntas, as polícias civil e militar mataram 514 pessoas, um aumento de 20% na comparação com o mesmo período de 2019.

A letalidade policial bateu recordes no primeiro semestre de 2020. Os primeiros seis meses marcaram o período que a polícia mais matou em duas décadas, mesmo em meio a uma pandemia. Os dados da Secretaria de Segurança Pública divulgados no fim de julho, apontam que, juntas, as polícias civil e militar mataram 514 pessoas, um aumento de 20% na comparação com o mesmo período de 2019.

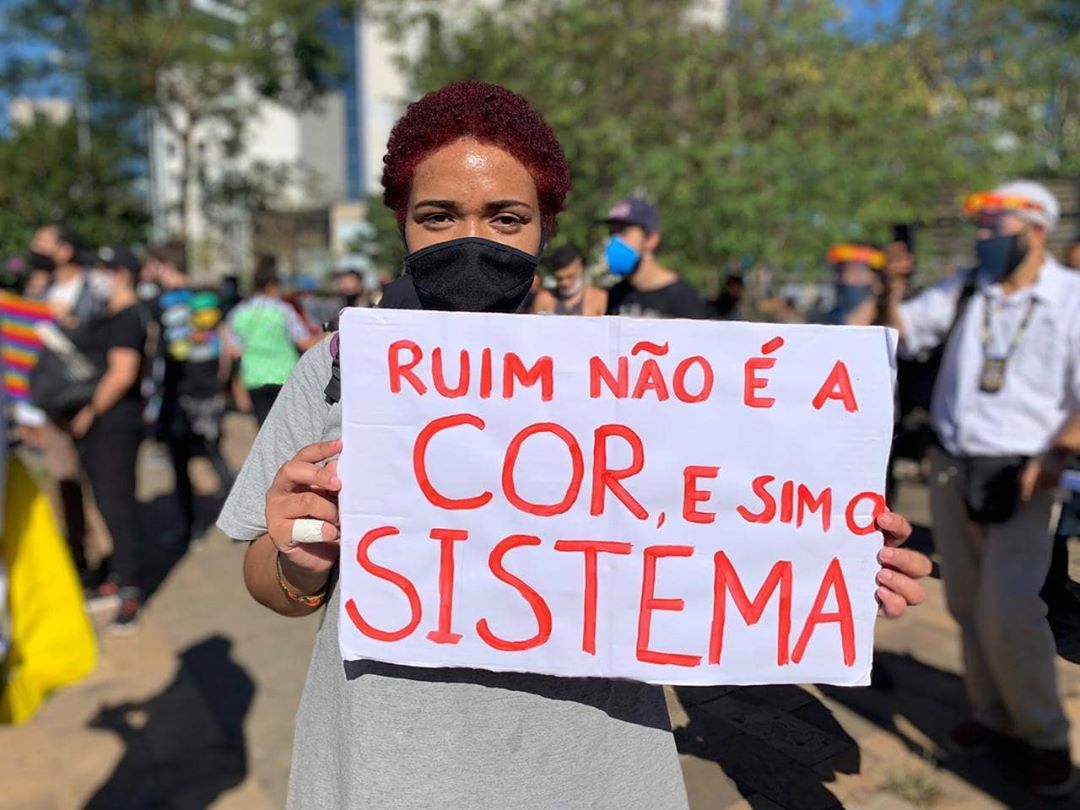

É em meio a esse cenário que o Grupo de Trabalho (GT) da Abordagem Policial: Perpetuação do Racismo Estrutural, formado por parlamentares e dezenas de organizações e movimentos sociais, realizou nesta segunda-feira (24) uma ação em frente ao Palácio dos Bandeirantes para cobrar o fim da violência policial e os abusos do Estado.

A ação faz parte da campanha #1SalveaVida e ocorre após o capoeirista Valdenir Alves dos Santos, o mestre Nenê, ser brutalmente abordado e espancado por policiais militares enquanto segurava seu filho de cinco anos no colo.

No dia 19 de agosto, por volta das 19h45, policias fizeram uma “abordagem” de extrema violência em alguns moradores da Rua Fidalga, na Vila Madalena. Mestre Nenê tentou proteger seu filho entrando em uma das casas de seus discípulos, quando os policias o perseguiram, estrangularam e o empurraram no chão com seu filho ainda no colo. O algemaram violentamente, quiseram sedá-lo no Pronto Socorro da Lapa e o levaram para a 14ª DP de São Paulo.

“Foi constatado que o Mestre foi preso pelo fato de ter apenas uma característica semelhante a pessoa que estava sendo procurada por um assalto cometido na área onde levaram aparelhos eletrônicos, a cor negra da sua pele! O culpado pelo assalto foi encontrado pela polícia e apresentado na mesma DP em que o Mestre se encontrava”, aponta texto nas redes sociais de Mestre Nenê.

Dos Estados Unidos a São Paulo: o racismo nunca deu trégua

De janeiro a junho, as polícias civil e militar mataram 514 pessoas, o que representa um crescimento de 20% comparando-se com o mesmo período de 2019, quando houve 426 mortes.

O que aconteceu com mestre Nenê nesta semana não é um caso isolado, nem nunca foi, já que o racismo à paulista nunca deu trégua, antes ou depois do “fim” falseado da escravidão.

Em julho, as imagens de um policial militar pisando com sua botina sobre o pescoço de uma mulher negra, de 51 anos, em São Paulo, tomou os noticiários e redes sociais.

Ela? Uma comerciante, dona de um bar e moradora de Parelheiros, zona sul de São Paulo. Estava trabalhando quando tentou conter um policial que golpeava um de seus clientes, como contou à Ponte Jornalismo.

Eles? Representantes de um Estado que tem como premissa pisotear, pisar, matar o povo preto, pobre e periférico. Não, governador João Dória Jr., esse não foi um caso distante e atípico, a PM que atua sob sua responsabilidade possui um procedimento corriqueiro para com os nossos. Os dados da Secretaria de Segurança Pública não nos deixa mentir.

O governador declarava que a polícia militar iria “atirar para matar”, além de prometer “os melhores advogados” aos policiais que tenham tirado uma vida”

Em junho, João Dória Jr. anunciou que os oficiais da Policia Militar receberiam um novo treinamento para reduzir os índices de violência policial. A medida surgiu como resposta contra a escalada de violência nas periferias de São Paulo.

Mas é importante lembrar que, embora hoje o governador critique o abuso de violência policial, em sua campanha de 2018, e logo quando assumiu o Governo de SP, o discurso era outro. O governador declarava que a polícia militar iria “atirar para matar”, além de prometer “os melhores advogados” aos policiais que tenham tirado uma vida”.

GALERIA 1/4

A polícia paulista não difere daquela dos Estados Unidos. No fim de maio deste ano, policiais nos Estados Unidos matavam, asfixiado, George Floyd. Um policial o manteve pressionado debaixo dos joelhos, sem respirar, por mais de oito minutos.

Campanhas nas redes com hashtags (palavras-chave) culminaram em um movimento massivo, junto à mea culpa da branquitude oferecendo suas redes sociais aos pretos e pretas. Houve uma verdadeira mobilização de quem descobriu o racismo. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? É importante dizer, no entanto, que combater o racismo e ser antirracista é o mínimo que todas e todos nós – brancos e negros – devemos ter em mente.

Minha pergunta é: onde estão todas essas pessoas diante de situações semelhantes em terras brasileiras? Por que tem um peso tão forte o que acontece lá, mas é tão difícil olhar para a mesma imagem aqui e sair em sua defesa? Será que a violência contra uma pessoa negra só é passível de comoção quando ela é assassinada?

As respostas são múltiplas, mas todas com uma mesma raiz: o racismo estrutural e institucional de nosso país. Precisamos lembrar que, a cada 23 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. O Atlas da Violência de 2019, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que, em 2017, 75,5% das pessoas assassinadas no país eram negras — a maior proporção da última década.

O Atlas da Violência de 2019, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que, em 2017, 75,5% das pessoas assassinadas no país eram negras — a maior proporção da última década.

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) apontou em um estudo que, por dia, 32 crianças e adolescentes de 10 a 19 anos são assassinados no Brasil. Só em 2017, foram 11,8 mil, sendo 82,9% negros e do sexo masculino.

São tantos os dados, que não caberiam num só texto, comprovando, mais uma vez, que a gente não tem o que chamam de racismo velado no Brasil: ele é bem descarado e mata todos os dias, das mais diversas formas.

Mas o racismo brasileiro, e mais especificamente o racismo paulista, nunca foi brando. A cena da senhora de 51 anos com a botina no pescoço nos acompanha há centenas de anos. E, embora essa imagem nos traga a tristeza de ter nossos corpos pisados, pra gente — e infelizmente — isso é corriqueiro e diário.

Racismo à paulista: uma história não contada

No livro “Uma história não contada: negro, racismo e branqueamento em São Paulo no pós-abolição” (Editora Senac SP, 2004), de Petrônio Domingues, é possível entender que o racismo à paulista nunca deixou nada “à desejar” ao apartheid norte-americano.

Enquanto os intelectuais brasileiros vendiam a ideia da miscigenação cordial brasileira ao mundo, a dinâmica do racismo à paulista era violenta, muitas vezes expressa em leis e amparada em normas segregacionistas.

“O racismo à paulista era diferente daquele convencionado brasileiro: ‘o cordial’. Apesar de muitas vezes não apurada pela historiografia, havia uma exclusão do negro traduzida pelos códigos legais e pelos costumes, impedindo que o negro desfrutasse dos mesmos direitos civis assegurados aos brancos”, pontua Domingues.

Ato Vidas Negras Importam, no Largo da Batata (SP).

©Semayat Oliveira/Nós

É importante dizer que, antes mesmo da abolição, algumas leis já deixavam a discriminação racial explícita no país, principalmente nos programas de imigração. A Lei de Terras, de 1850, oferecia privilégios aos migrantes europeus, como concessões de terras, favorecendo italianos, espanhóis ou outros, em detrimento dos negros, muitos já nascidos em solo brasileiro.

Milhões de imigrantes europeus entraram no país, substituindo os negros, tanto nos campos, quanto na crescente industrialização brasileira, construindo assim um estereótipo de que o trabalhador europeu era superior ao negro que aqui já estava. Mas a verdade é que o negro sequer teve oportunidade de ingressar neste mercado, mesmo quando já realizava as atividades em ascensão.

Nas cidades, foram diversos também os estigmas ligados à população negra. Empresas como as lojas Mappin Store, que ficava onde hoje está a Praça Ramos de Azevedo, recebia orientações para não contratar negros.

“Além de “preferidos”, eles recebiam uma série de facilidades ou incentivos para viabilizar seu próprio empreendimento, como doações de lotes de terra, incentivos fiscais, créditos agrícolas, empréstimos bancários, anistia de dívidas. Benesses negadas aos negros”, aponta o livro.

Em 1893, Toledo Pisa realizou um levantamento mostrando que, dos 14.104 trabalhadores dos serviços domésticos, apenas 5.878 eram nacionais (41,6%), enquanto 8.226 eram estrangeiros (58,3%). “Com a europeização da cidade, uma parcela das mulheres negras foi excluída dos serviços domésticos de algumas casas”, mostrando, em dados, o processo racista em curso.

Mas o livro mostra, ainda, que o racismo dessa cidade não estava inscrito apenas nas práticas discriminatórias, mas estava presente também nas leis, nos documentos oficiais, como a legislação do estado, nas normas de repartições públicas, nos estatutos de clubes e das escolas.

Um exemplo do racismo paulista pode ser visualizado nos Códigos de Postura de São Paulo, criado em meados de 1883, com leis altamente racistas. O artigo 46 desse documento dizia, por exemplo, que eram “proibidos na cidade os bailes de pretos”, com multa e três dias de prisão em caso de desacato. No artigo 58, apontava-se que era “proibido ao negociante de molhados consentir em seus negócios pretos e cativos, sem que estejam comprando”, sublinha Domingues.

Muitos clubes de lazer da cidade de São Paulo não permitiam associados negros, tampouco a presença negra em bailes e demais festividades.

O futebol também não ficava de fora. Até 1930, existia uma entidade reguladora dos clubes de futebol que impedia a participação de negros no campeonato principal. Por isso, havia times de brancos e time de pretos. Muitos clubes de lazer da cidade de São Paulo não permitiam associados negros, tampouco a presença negra em bailes e demais festividades. Havia um código racial pautado, mesmo quando o negro era parte da classe média ou alta da cidade.

O mesmo acontecia em relação às crianças. O Serviço Sanitário de São Paulo realizou, em 1929, um concurso público para escolher o bebê mais robusto da cidade. “A comissão organizadora incluía uma cláusula que proibia a participação de crianças negras”, aponta o livro, apenas para exemplificar.

Havia também alguns mecanismos mais sutis de discriminação. Em vez de dizer que negros não eram permitidos no Concurso da Guarda Civil, davam nova roupagem ao racismo apontando as características desejáveis do candidato, que, por sinal, era racista: homens maiores de 25 anos de cor branca.

As instituições religiosas também não agiam de forma diferente. Em Cotia, na Grande São Paulo, o negro não podia assistir à missa no mesmo espaço da igreja onde estivessem os brancos.

A Pia União das Filhas de Maria, em Aparecida (interior de SP), que, em 1907, tinha na descriminação racial sua norma, não permitindo as mulheres negras.

Outros seminários e ordens religiosas também não admitiam negros. Era o caso da Pia União das Filhas de Maria, em Aparecida (interior de SP), que, em 1907, tinha na descriminação racial sua norma, não permitindo as mulheres negras. Só eram aceitos nas igrejas nas quais os santos padroeiros eram também negros, como Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e São Benedito.

Conhecer o passado para criar um futuro antirracista

Como podemos ver são muitos os exemplos desde o começo do século, se paramos para pensar desde a libertação inconclusa deste país. Conhecer esse passado é importante para entender o racismo enraizado principalmente na cidade de São Paulo.

O livro de Domingues aponta que, muitas vezes, os negros não podiam nem caminhar pelo mesmo espaço que os brancos estavam em uma praça. Percebe a repetição com o caso de mestre Nenê? E também com a comerciante de Parelheiros? Ou, então, nos vários dados sobre a morte de meninos negros em nossa cidade?

É urgente e necessário discutirmos os casos no presente, relembrar de onde esse ódio aos corpos negros vêm, para assim criarmos políticas públicas capazes de construir um futuro antirracista à população negra.

Jéssica Moreira é jornalista, cofundadora do Nós, mulheres da periferia e moradora de Perus