‘Nunca dá pra respirar’: milhares vão às ruas de SP contra o racismo

No domingo (7), milhares de pessoas foram no Ato Vidas Negras Importam, no Largo da Batata, em São Paulo, para reivindicar contra o genocídio da população negra.

Por Semayat S. Oliveira

07|06|2020

Alterado em 07|06|2020

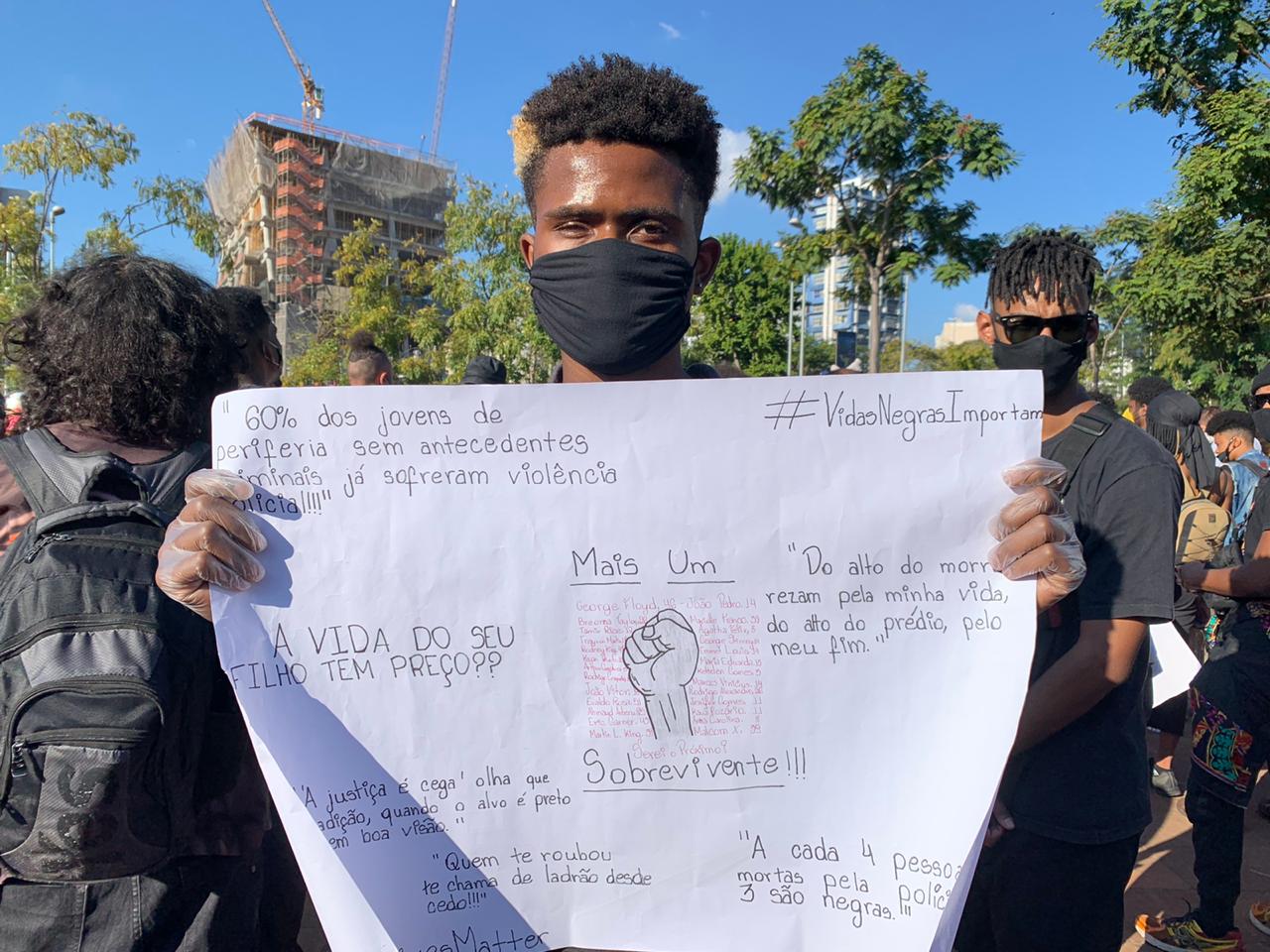

Na tarde deste domingo (7) quase 10 mil pessoas se reuniram no Largo da Batata, zona oeste de São Paulo, no Ato Vidas Negras Importam, organizado pelos movimentos negros da capital paulista e torcidas organizadas. O bloco ‘Vidas Negras Importam’ chegou a somar 2 mil pessoas.

Em um ato pacífico, mulheres e homens negros das periferias e demais apoiadores da causa, reivindicaram com cartazes, intervenções e falas aquilo que os fazem ter que sair de suas casas mesmo em meio a uma pandemia: o racismo e o genocídio do povo negro.

No estado de São Paulo, de acordo com dados oficiais do governo paulista, a cada 16 horas um negro foi morto pela Polícia Militar de São Paulo no primeiro trimestre.

“Estamos nas ruas porque fomos obrigados, pois os governantes não estão garantindo nosso direito ao isolamento, estão nos matando dentro de casa e nas nossas comunidades. Nem mesmo durante a maior crise sanitária do século causada pelo novo coronavírus (Covid-19), as polícias de São Paulo deixam de matar a juventude negra e pobre das favelas e periferias”, aponta nota divulgada pelos movimentos negros de SP.

‘Não posso respirar’

Para relembrar a morte de George Floyd, assassinado por um policial negro em 25 de maio em Minneapolis, nos Estados Unidos, integrantes do movimento negro fizeram uma intervenção que durou 8 minutos e 46 segundos, tempo que Floyd ficou imobilizado no chão debaixo do joelho do policial. “Eu não posso respirar, eu não posso respirar, eu não posso respirar”, entoaram, repetindo os dizeres de Floyd.

https://www.instagram.com/p/CBJHBhiHKwS/

Mães em luta

As mulheres que integram o coletivo Mães de Osasco e Barueri contra o Genocídio também levantaram suas vozes, relembrando que não é de hoje que o racismo está presente em suas vidas e de seus familiares. Mesmo sendo grupo de risco, a aposentada Gilda Maria de Paula, 67, moradora de Barueri (Grande São Paulo), não mediu esforços para levantar sua voz contra o racismo.

“Eu venho aqui pelo genocídio. Meu filho, Fernando Luiz de Paula, foi morto em 13 de agosto de 2015, em Barueri, em chacina pela mão do Estado. E venho aqui também por essa barbaridade que é o racismo”, diz.

“O racismo é como um vulcão. Ele adormece, mas reacende. Nunca vai acabar. Se acabar vai ficar igual a escravidão, vai restar aquela sombra. Sou do grupo de risco, mas estava impaciente em casa. E eu prometi para os meus meninos que, enquanto eu tiver voz, vida e respiro — porque eu morri em 2015, na morte do meu único filho — enquanto tiver respiração vou lutar por todos. Porque nós já estamos mortas-vivas”, disse enquanto segurava placa rememorando seu filho.

Gilda Maria de Paula, 67, de Barueri (Grande SP)

©Semayat Oliveira

“O que me traz aqui hoje, como mãe, como mulher negra e moradora da periferia é o apoio a todas as outras mães que estão perdendo seus filhos. É como se fosse um filho meu que eu tivesse perdido e eu não poderia deixar de estar aqui. E eu estou aqui pelo João Pedro, por Miguel e muitas mães pretas que perderam seus filhos para o racismo. Eu tenho uma filha de 14 anos. Nós queremos justiça”, diz também a professora Adriana Andrade, 46, de Barueri (Grande São Paulo).

Adriana Andrade, moradora de Barueri, presente no Ato do Largo da Batata

©Semayat Oliveira

De Tiradentes, Grajaú e Pirituba: vidas negras importam

O ato reuniu gerações e pessoas de diferentes bairros, mas que carregam um objetivo em comum: interromper o genocídio das vidas negras nas periferias. É o caso da estudante Sara Inês Guimarães Santos, 15, que, mesmo preocupada e dor na consciência, saiu do Grajaú, extremo sul da capital de São Paulo, até o Largo da Batata, na zona oeste, para dizer que Vidas Negras Importam.

“O que me traz aqui hoje é dar voz aos negros que morreram é aos que não puderam protestar. Venho protestar pelas mortes, não só no Brasil, mas também em outros lugares. Em muitos momentos, me sinto oprimida pela sociedade como jovem negra brasileira e eu sinto que, por ser negra, sou calada”, desabafa. “Estar aqui é colocar minha voz ao alto para todo mundo ouvir. Tenho medo, mas estou tomando todas as precauções para não levar o vírus para a periferia. Mesmo com peso na consciência eu vim, eu senti que precisava estar aqui”.

Pelo futuro das vidas negras

Com uma placa em preto e branco e vermelho dizendo “Mãe preta presente”, Maria Rute Alves Brito, 62, professora, foi para o ato por entender que essa é sua obrigação. “Quando lembro de Dandara, quando lembro da Luiza Mahin, eu lembro que elas não tiveram tempo bom para lutar”, diz.

Seu segundo motivo é tão justo quanto o primeiro: “vou ser avó e espero que, mesmo que eu morra, daqui a 15 ou 20 anos, meu neto não corra o risco de levar um tiro pelas costas por estar correndo. Ou, então, com a família dentro de um carro e morrer todo mundo”.

A publicitária Camila Santos Rodrigues, 25, saiu do bairro de Pirituba, na zona norte, e foi reivindicar no Largo da Batata, para que seu filho, uma criança negra, possa ter um futuro diferente.

“Estou aqui pelo meu filho Augusto, 3 anos, negro, não sabe o que é violência e não merece nada disso. Não merece ser julgado pelo cabelo, pela cor. Ninguém aguenta mais, não vamos ficar calados, nem agora, nem nunca. Está todo mundo cansado, estou cansada, é porrada todo dia, nunca dá para respirar. É triste isso”.

Essa insatisfação e revolta diante do momento atual também levou Wesley Aparecido Raimundo, 21, morador na Penha, zona Leste de SP, à manifestação. Natural do Rio de Janeiro, Wesley morava a duas casas de João Pedro Mattos, assassinado com um tiro na barriga durante operação policial em São Gonçalo (RJ).

Wesley era vizinho de João Pedro, 14, assassinado em operação policial no RJ

©Semayat Oliveira

“Os meus estão morrendo e a falta de respeito pelos nossos está difícil. Eu vim lutar pelos meus. Pelos meus futuros. Como homem negro, eu me sinto com muita raiva, os meus estão morrendo”, diz.

“Eu sou carioca, nascido no RJ, o João Pedro, 14, assassinado no RJ, morava a duas quadras abaixo da minha casa. A mãe dele é comadre da minha mãe. Me sinto incapaz por não lutar pelos meus. E hoje eu acho que o básico de todo mundo que está aqui é que se sente assim. Hoje eu vim aqui tentar fazer pelo menos isso aqui e por tudo que já fizeram por mim no passado e ensinar para os menores, nossa futura geração, que não podemos ficar calados”, complementa Wesley.

Maiwsi Ayana, 26, da Cidade Tiradentes

©Semayat Oliveira

‘Em casa ou na rua: para nós sempre vai ser violento’

“Venho aqui hoje pela vontade de expressar e mostrar que não estamos desarticulados. Que estamos unidos e que precisamos gritar por nossas vozes, que não adianta ficar em casa, porque também vamos morrer em casa. Entre morrer em casa e morrer lutando, eu prefiro morrer lutando. É o meu raciocínio”, diz Maiwsi Ayana, 26, da Cidade Tiradentes, extremo leste da capital paulista.

Questionada sobre quão violento é ter que sair de casa em momento de pandemia, Maiwsi é certeira:

“Para nós, qualquer coisa sempre vai ser violenta, isso daqui é o de menos. Passamos por coisa muito pior. Querendo ou não, estamos em união aqui. Eles podem bater na gente, mas estamos juntos.

Para cuidar da sanidade mental, ela tem feito muita terapia. “É olhar para dentro e ficar focado no que você acredita. É isso que vai te manter. Focar no que a gente acredita é o que vai mover a gente sempre”.

Colaborou Jéssica Moreira

Quando a lei avança, mas a cultura resiste: por que o feminicídio não diminui no Brasil?

Conversamos com Rossana Marinho sobre por que, mesmo com leis mais rígidas, o feminicídio segue aumentando no Brasil — e como a cultura patriarcal, as falhas institucionais e a subnotificação ajudam a explicar a persistência dessa violência