“Aprendi que o meu CEP determinava como as pessoas me tratariam na vida”

O Nós, mulheres da periferia nasceu da união de nove mulheres que queriam conversar e escrever sobre as questões do território em que vivem. Isso porque, ao longo do tempo, fomos trazendo várias feridas ganhadas pelo tratamento que recebemos por morar onde moramos. “Tinha que ser de Guaianases. Ela é ótima, mas mora longe. Deve […]

Por Redação

10|04|2017

Alterado em 10|04|2017

O Nós, mulheres da periferia nasceu da união de nove mulheres que queriam conversar e escrever sobre as questões do território em que vivem. Isso porque, ao longo do tempo, fomos trazendo várias feridas ganhadas pelo tratamento que recebemos por morar onde moramos.

“Tinha que ser de Guaianases. Ela é ótima, mas mora longe. Deve ser perigoso onde você mora. Já chegou esgoto onde você mora?”

Com o tempo, aprendemos a não ter vergonha de dizer o endereço de residência, pois é exatamente neste lugar em que estão nossas raízes e tudo que aprendemos.

Diante disso, reunimos três depoimentos de mulheres moradoras das bordas da cidade de São Paulo sobre como se sentiam discriminadas no ambientes escolar.

Confira!

Jéssica Moreira

é jornalista e moradora de Perus

Eu sempre morei em Perus, último bairro de São Paulo na região noroeste. Mas conclui o Ensino Fundamental em um município ao lado, Caieiras, na Grande São Paulo. Quando terminei essa fase escolar, vivi uma das maiores transições da minha vida enquanto adolescente: passei no vestibulinho de uma escola técnica situada no bairro da Lapa, na zona oeste da cidade.

Naquele tempo, a concorrência para entrar em uma ETE (Escola Técnica Estadual) era muito acirrada. Poucos eram os estudantes oriundos de escola pública. A prova era difícil e as unidades educacionais só existiam em alguns poucos locais. Ora em municípios mais próximos do interior, ou, então, em bairros centrais.

A minha ETE estava no segundo grupo, a mais de 20 km de distância da minha casa. Para chegar às 7h, eu precisava acordar às 5h. Minha mãe, tadinha, despertava comigo todo santo dia, fizesse chuva ou fizesse sol, e me acompanhava até o ponto de ônibus, ainda de madrugada. Quando o ônibus chegava, às 5h45, ela voltava caminhando, sozinha, pra casa, por onde corria vários tipos de perigo. O ônibus era lotado e poucas vezes nos três anos consegui ir sentada. Fiz amizades com os motoristas, cobradores e outros estudantes que iam para o mesmo lado. Um dia, até bolo de aniversário levamos para o busão.

Sem trânsito, eu demorava uma hora, mas essa região tinha trânsito quase todos os dias, só que eu não conseguia acordar mais cedo que aquilo. Não eram raros os dias que o porteiro da escola não me deixava participar da primeira aula. Depois dos dez minutos de tolerância, já não podia mais entrar.

Bem, tudo isso pra dizer que eu era uma das poucas estudantes de toda a escola que vinha de Perus. Além de mim, mais outros meninos e meninas que se deslocavam por um bom tempo. Me recordo, essencialmente, do Bruno, de Itaquera. Toda vez que seu nome ressoava na lista de presença, os engraçadinhos da turma faziam a mesma piada. “Bruno de Itaquera, nota zero”, imitando a tradicional apuração carnavalesca paulistana. Não demorou muito tempo e o Bruno sumiu da escola. Diziam que era muito longe pra ele e que havia pedido transferência.

Eu, de alguma maneira, compactuava com aquelas piadas. Afinal, ele dizia que era de Itaquera. Já eu, no alto de meus quinze anos e cheia de vergonha do lugar de onde eu vinha, só dizia que morava quase em Caieiras. Na minha cabeça, morar em um município longe era melhor do que dizer que eu morava na periferia. Eu não tinha nenhuma dimensão sobre a importância de Perus e mentir era, naquele momento, a melhor saída. Lembro que as pessoas começaram a me chamar de “Caieiras”. O apelido vinha com algumas coisas do tipo “ah, lá não deve ter isso”, “ a Gê nem deve conhecer isso, nem chegou em Caieiras, ainda”. Naquele período, eu não enxergava a violência que isso trazia e acredito que nem os meus colegas de classe. Tudo era passado para debaixo dos panos, não havia cuidado em se ter cuidado com os outros e os professores não se aprofundavam nessas questões que permeiam as grandes desigualdades sociais, tendo um tremendo efeito na adolescência.

No 2º e 3º ano eu comecei a dizer que não, que eu não era de Caieiras, mas sim de Perus. Um dia, um amigo disse que eu que pedia para ser zuada, que, se eu ficasse quietinha em relação à minha geografia, ninguém diria nada. Aquilo ficou na minha cabeça e, agora, volto a refletir sobre isso com certa dor. Eu tinha que negar minha origem enquanto periférica para ser aceita em uma escola classe média, de maioria branca.

Jéssica, em Perus | crédito: arquivo pessoal

Regiany Silva

é designer e moradora da Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo

Estudei durante todo o Ensino Fundamental na escola municipal Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que fica na avenida dos Metalúrgicos, principal avenida da Cohab Cidade Tiradentes, na zona leste, onde eu cresci.

Quando cheguei ao Ensino Médio, minha mãe, junto com as mães das minhas amigas de classe, entendeu que “seria melhor para o meu futuro” se estudasse em um bairro “melhor”, assim ela se esforçou um bocado, pegou fila de matrícula bem cedinho e conseguiu uma vaga para eu estudar na escola estadual Oswaldo Catalano, que fica no Tatuapé, bairro “nobre” da zona leste.

Durante os três anos em que estudei lá, acordava às 4h30, atravessava a avenida Radial Leste no horário de pico, completamente congestionada, tomava o café da manhã com minhas amigas (que tinham mudado de escola comigo) dentro do ônibus, chegávamos às 7h na escola, já cansadas e com muito sono, com a impressão de que já estávamos na metade do dia, mas era só o começo.

E foi lá, no Catalano, que eu me dei conta, pela primeira vez, que eu era uma moradora da Cidade Tiradentes, e que isso importava e importaria sempre.

A maioria dos meus novos colegas moravam nos arredores, Tatuapé, Carrão, Belém, e poucos conheciam bairros que ficavam depois da Penha. Quando eu dizia que morava na Cidade Tiradentes, uma Cohab no extremo da zona leste, a primeira reação era uma piada sobre o medo de eu roubar alguma coisa deles, afinal, eles nunca tinham ido até lá, mas, pelo que viam na televisão, já sabiam que lá “só existia bandido e miserável”, logo, eu só poderia ser isso, uma mina pobre, trombadinha, envolvida com tráfico e tal, essas coisas que, como periféricos, estamos acostumados a ouvir, mesmo que venha em forma de “brincadeira”.

Eu sempre usei muita gíria e palavrão para trocar ideia, e isso só reforçava, na cabeça dos meus colegas, que eu cabia perfeitamente no estereótipo de periférica que eles imaginavam, aos poucos muitos passaram a me chamar de “Tiradentes”, novamente, como uma brincadeira. Mas, eu não me envergonhava não, pelo contrário, eu batia no peito e dizia: “sou Tiradentes mesmo!”. Eu sei, e eles sabiam, que mesmo reconhecendo o tom de “brincadeira”, esse era o jeito de me defender de uma piada que procurava me ridicularizar, mas que eu usei para ocupar um lugar, ser vista, e não ficar ainda mais segregada do que eu já era, geograficamente.

Para mim, reforçar que eu morava na Tiradentes passou a ser a minha maneira de dizer: “vai mexer comigo, cuzão?”. Esse lance de reagir usando violência sempre foi a maneira que eu aprendi a me impor em um mundo que sempre se apresentou muito violento pra mim.

Apesar disso, o que eu queria mesmo era não ter que acordar 4h20, tendo trabalhado no dia anterior até 23h no shopping, ficar duas horas no ônibus na ida e mais duas na volta, carregando duas marmitas na mochila para passar o dia, e ainda aguentar playboyzinho do Tatuapé me tirando.

Hoje, quando penso nesses três anos em que estudei lá, percebo quanto foi dolorido entender que o meu CEP determinava como as pessoas me tratariam na vida, mas, também como isso me ensinou desde cedo a dizer pro mundo: “sou Tiradentes mesmo (cuzão!)”, a me impor e ressignificar, à minha maneira, o valor de ser uma moradora da Cidade Tiradentes.

A escola é só um recorte da sociedade, né?! O baguio não acaba lá, toda vez que eu usei um CEP falso no currículo para procurar emprego, ou que eu ouvi “chegou esgoto onde você mora?” seguido de risadinhas, ou quando me senti inferior em uma relação no trabalho ou na universidade, é de novo a sensação de ser estrangeira no meio dos playboy do Tatuapé, é de novo os coleguinhas me chamando de Tiradentes e achando que eu vou me envergonhar disso.

É uma luta diária ressignificar para nós mesmos, esse viver à margem, mas tamo aí. E eu não me envergonho, não, truta, eu tenho é muito orgulho!

Cidade Tiradentes | crédito: arquivo pessoal Regiany Silva

Aline Kátia Melo

é jornalista e moradora da Jova Rural, zona norte de São Paulo

Até os meus quinze anos de idade morava e estudava em um bairro chamado Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo. Estudei em duas escolas, com pessoas que conhecia há muitos anos, desde a infância. Na adolescência mudei para outro bairro na também zona norte. Ele se chamava Jova Rural. No primeiro ano de mudança me mantive na antiga escola, mas precisava de dois ônibus para chegar até ela. Uma colega disse que eu havia me mudado para a “zona rural”.

No segundo ano do Ensino Médio mudei para uma escola na região do Jaçanã. Tinha que pegar um ônibus para chegar na escola. Se o ônibus pegava trânsito e atrasava as vezes não deixavam a gente entrar na escola. Foi assim que fiz amizade com outras meninas que moravam no mesmo bairro que eu.

Mudar de escola não foi nada fácil. Mantinha contato por carta com minhas amigas da antiga escola e bairro. Demorei a ter amizades no bairro novo. As primeiras pessoas que tentei fazer amizade não deu certo. Tanto na rua onde morava, como na escola nova. Durante um tempo pensei se eu mesma não era o problema.

Conheci quatro meninas na sala nova, e elas ficavam falando que eu deveria mudar meu cabelo. Eu ouvia quieta até que um dia eu explodi e briguei com elas. Todo mundo ficou do lado delas. Elas juntas ficavam tirando uma da minha cara, mas quando estavam sozinhas fingiam que eu não existia. Foi uma época dolorida. Eu não gostava da escola, não via hora de acabar. Ia para casa e lia muito, porque as primeiras amizades da minha rua também me entenderam mal e se afastaram.

Assim comecei a falar com outras meninas da sala que não tinham turma. Não eram da frente, não eram do meio. Não eram do fundão. Sentavam na lateral da sala, a parte dos grupos formados. Uma era baiana, a outra paraibana e outra era paulistana, bem tímida. Eram todas bem legais, mas ninguém na sala nem dava atenção para elas. Me juntei a elas como outra aluna invisível que ninguém lembra o nome. Mas chegaram as provas, a gente estudava, ia bem. Aí começaram a lembrar dos nossos nomes para pedir caderno emprestado. Fico imaginando porque as vozes delas não eram ouvidas. Se elas tinham medo de serem zuadas pelos colegas porque chamava a mãe de “mainha”, porque tinha sotaque diferente. O silêncio era um preço menor a se pagar do que a hostilidade diária.

Sou filha de pais nordestinos. Tenho tios, tias, primos e primas alagoanos. Quando ia para lá reparava no sotaque deles, assim como eles reparavam no meu, mas era numa boa, era família. Só que na escola não é assim.

Só quando a crueldade adolescente se volta contra você, que você faz aquele exame mental de voltar ao passado e lembrar quantas vezes você pode ter repetido aquilo com outra pessoa também. Quantas expressões a gente repetia sem pensar no real significado? Lembro que antigamente as pessoas chamavam de “baiano” quem não combinava roupa direito. Muita gente falava que a pessoa veio do “norte”, para resumir as regiões norte, nordeste e centro oeste em uma palavra. Inclusive o nome “casa do norte” é um equívoco se chamar assim, os estabelecimentos que vendem alimentos/ produtos, que em sua maior parte são da região nordeste do país.

E hoje, olhando para trás, vejo que existia um preconceito geográfico local não só em relação ao bairros, mas também em relação aos estados, sendo o Brasil um país tão grande e tão rico em diversidade. A gente não é ensinado a acolher essas diferenças da geografia do espaço, nem a variedade da geografia do próprio corpo humano também. Aprendemos a usar nossas diferenças para oprimir os colegas: a baixa, o magro, a gorda, o negro, a dentuça, a orelhuda, o cheio de espinha. A gente ri do outro, torcendo para não ser alvo de riso também. Sem imaginar que o eco daqueles risos pode fazer alguém se sentir morrendo por dentro. Eu também tive a minha cota de ser chamada de nomes por conta da minha grande altura, do meu peso, do meu sorriso que os dentes superiores ultrapassam os inferiores. Até hoje fujo desses ecos e olho para a pessoa que sou em essência além dos meus atributos físicos.

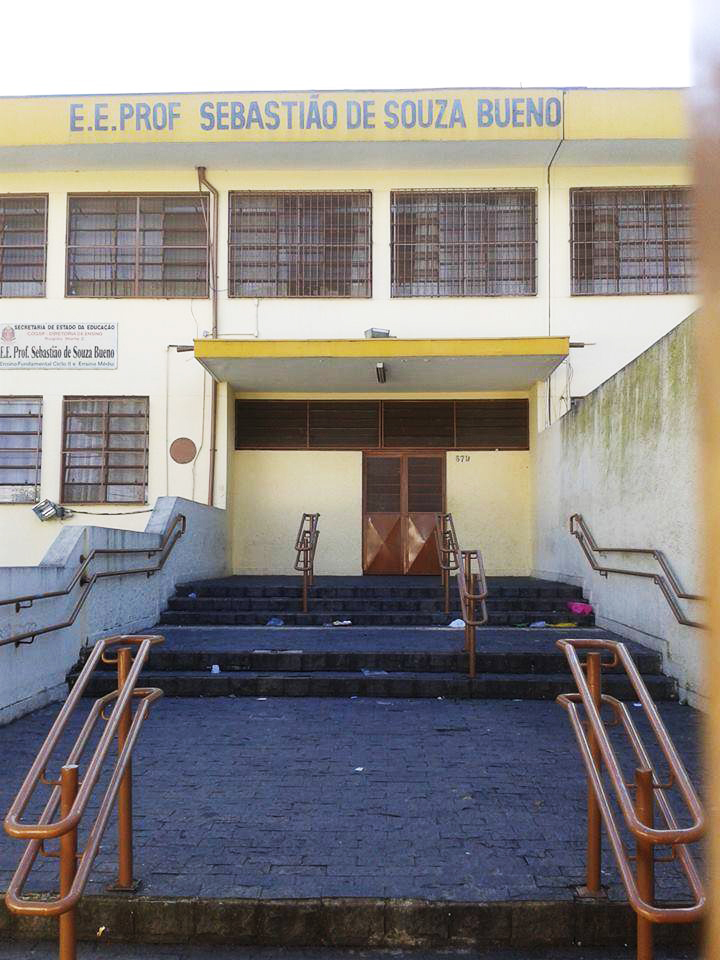

Escola Estadual Professor Sebastião de Souza Bueno na Vila Medeiros, zona norte.

Tem histórias como esta para contar? Compartilhe conosco! Escreva para contato@nosmulheresdaperiferia.com.br